En préfiguration de notre nouvelle scène ouverte le 24 novembre et pour évoquer encore la lecture « La marche, une aventure humaine », que nous avons donné le 17 novembre, voici des extraits d’un texte que nous n’avons pas pu lire ce jour-là et qui évoque un singulier marcheur : le colporteur !

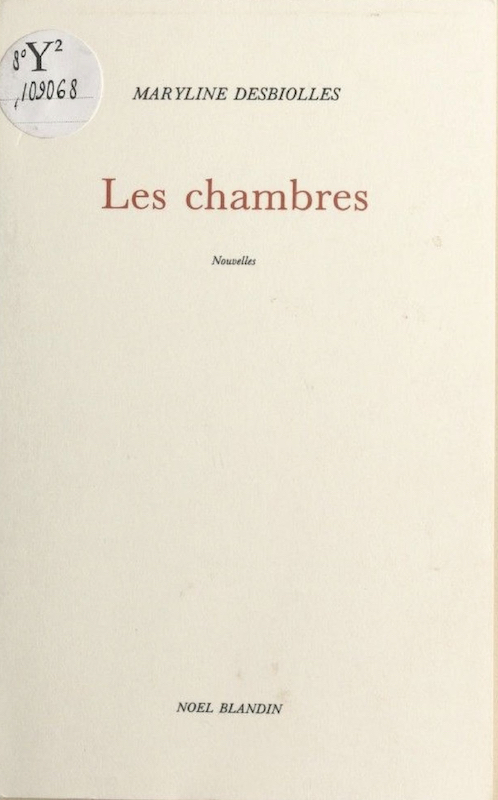

Maryline Desbiolles, née le 21 mai 1959 à Ugine (Savoie), est une écrivaine française. Elle est d’origine italienne du côté maternel.

En 1981, elle crée à Nice, où elle vit, une revue de poésie et de littérature, Offset, puis en 1990, La mètis, du nom de l’intelligence rusée pour les Grecs . En 1998, son roman La Seiche attire l’attention pour son style. Elle reçoit le prix Femina en 1999 pour Anchise.

Les nouvelles de Maryline Desbiolles vacillent constamment entre le réel et l’allégorie impossible, entre le descriptif et l’emblématique. Elles laissent sourdre juste ce qu’il faut d’étrangeté métissée et méditerranéenne. C’est une écriture du Sud : fragile, lumineuse, impitoyable.

L'italien

L’ITALIEN

Mon grand-père avait été colporteur et je ne l’avais jamais su. Jamais je n’avais su sa vie aventureuse, sa vie mouvementée, pleine de rencontres, d’imprévus et de dangers, sa vie bondissante comme celle d’un cabri encore que le pauvre petit fût si chargé, l’énorme balle sur le dos et, plus extraordinaire encore […] un meuble à tiroirs attaché à chaque poignet, […] jamais jamais je n’avais imaginé qu’il eût tant pu marcher dans la montagne. […]

Comment peut-on se figurer ce dispositif barbare, ces deux petits meubles à tiroirs pendus aux poignets (ce qui devait obliger à marcher les bras en avant, légèrement tendus), la canne ou le bâton à la main, sans compter l’énorme balle sur le dos qui fait se courber, se plier, s’écraser.

La première fois qu’il était parti dans les montagnes de France, il n’avait rien porté de tout cela, hormis un petit sac à dos qui le rendait fier d’aider son père, la première fois qu’il partait si loin de chez lui, si longtemps, la première fois qu’il partait seul avec son père et qu’il entendait parler son père quelques mots d’une langue inconnue de lui, la première fois dans les montagnes crues sous le printemps, cela avait été un enchantement. […]

Mais les chemins les emportaient dans des paysages si nets, comme épongés, lavés et relavés si bien qu’à la fin il ne restait plus rien de ce côté brouillon, flottant, hirsute un peu des paysages de chez lui, qu’il connaissait depuis qu’il était né et qui, du coup, devait présider à tout paysage. Il ne croyait pas d’ailleurs pour de bon à ce paysage-ci qui restait un décor de contes même si l’air vif et la fatigue qu’il éprouvait étaient eux bien réels. Lorsqu’il découvrit la montagne après le voyage en train et en car dans des gorges noires, il eut un manque au ventre. Ce n’était pas qu’elle fût si haute et enneigée au sommet qui lui en imposait le plus, c’était de comprendre qu’il était dans ses flancs, qu’elle le portait lui aussi comme les gens qui habitaient ce dernier village desservi par la route. Il comprenait que, sans qu’il s’en aperçût, elle l’avait pris, déjà pendant la grimpée en car et que les gorges noires étaient ses grosses cuisses. Le père paraissait content de la retrouver, il faisait grand beau temps, le bleu du ciel était aussi solide que les montagnes.

Le père devenait un autre homme avec les paysans de la montagne ; sa bouche si fermée, se desserrait sur-le-champ, le père se faisait bavard, drôle même, et devant la stupeur de l’enfant à le considérer ainsi métamorphosé, il consentit à lui expliquer qu’il fallait bien se montrer avenant avec des clients en puissance. […]

Mais il prenait néanmoins plaisir à voir son père si différent avec les autres dans la montagne. Si différent avec les autres, si différent même dans sa manière de se tenir, de marcher, comme si tout en lui se dégourdissait après l’hiver à ne pas bouger ; […]

Il fallait le voir dans la montagne, pourtant écrasé par la balle, plus agile, plus dégagé qu’on ne l’avait jamais vu dans ses champs. Il fallait le voir grimper les raidillons les plus vifs avec une sorte d’allégresse, comme s’il se défaisait à chaque effort de la boue qui lui avait crotté ses sabots de paysan. Le fils grandit beaucoup cette année-là à voir son père léger comme un enfant.

Quelques minutes avant que mon grand-père tombât dans le trou et qu’il fût recouvert, j’appris […] la vraie vie de mon grand-père, celle d’avant, de très longtemps avant, avant le mariage avec ma grand-mère, avant l’installation définitive en France, une vie d’avant, au sortir de l’enfance, d’abord avec son père, puis tout seul, tout seul dans les grandes montagnes où les rares personnes qu’il rencontrait ne parlaient pas sa langue, mais où il avait vite appris à se débrouiller, harnaché comme un cheval, sanglé et bâillonné par sa langue qui ne lui servait plus à rien dans ces grandes montagnes de France, juste à se bercer en pensant au village d’Italie qu’il ne reverrait qu’à l’hiver.

Mon grand-père arpentait les chemins, les raidillons, crapahutant par les montagnes.

Merci de ce texte qui me rappelle, le mien de grand-père, même s’il n faisait pas le même métier: parti du Piémont pour aller poser les rails du chemin de fer qui partait de San Francisco (Californie)

Chaque village se spécialisait dans une activité de colportage différent. Par exemple celui des rubans et autres fanfreluches, celui des pierres à aiguiser les faux, celui des peaux de lapin, à Elva dans les vallées occitanes du Piémont, c’était celui des cheveux qu’on achetait aux femmes les plus pauvres pour en faire des perruques. Merci d’avoir évoqué avec finesse ce « petit métier ».

Bonjour Jean-Pierre,

Je n’ai enregistré qu’une partie de la nouvelle. Si tu ne l’as pas lue, essaie de le faire. Elle est très belle. Merci pour ton message.

Nicole