Nous sommes en préparation d’une lecture polyphonique évoquant Alberto Giacometti, ce singulier peintre et sculpteur qui a marqué nombre d’artistes après lui.

Nous profitons des Nuits de la Lecture 2021 pour partager avec vous les prémisses de cette lecture scénique dont voici le dernier épisode.

Et à ne pas manquer au Grimaldi Forum de Monaco, à l’occasion du cent-vingtième anniversaire de sa naissance :

Exposition Alberto Giacometti, une

rétrospective, le réel merveilleux, du 3 juillet au 29 août 2021

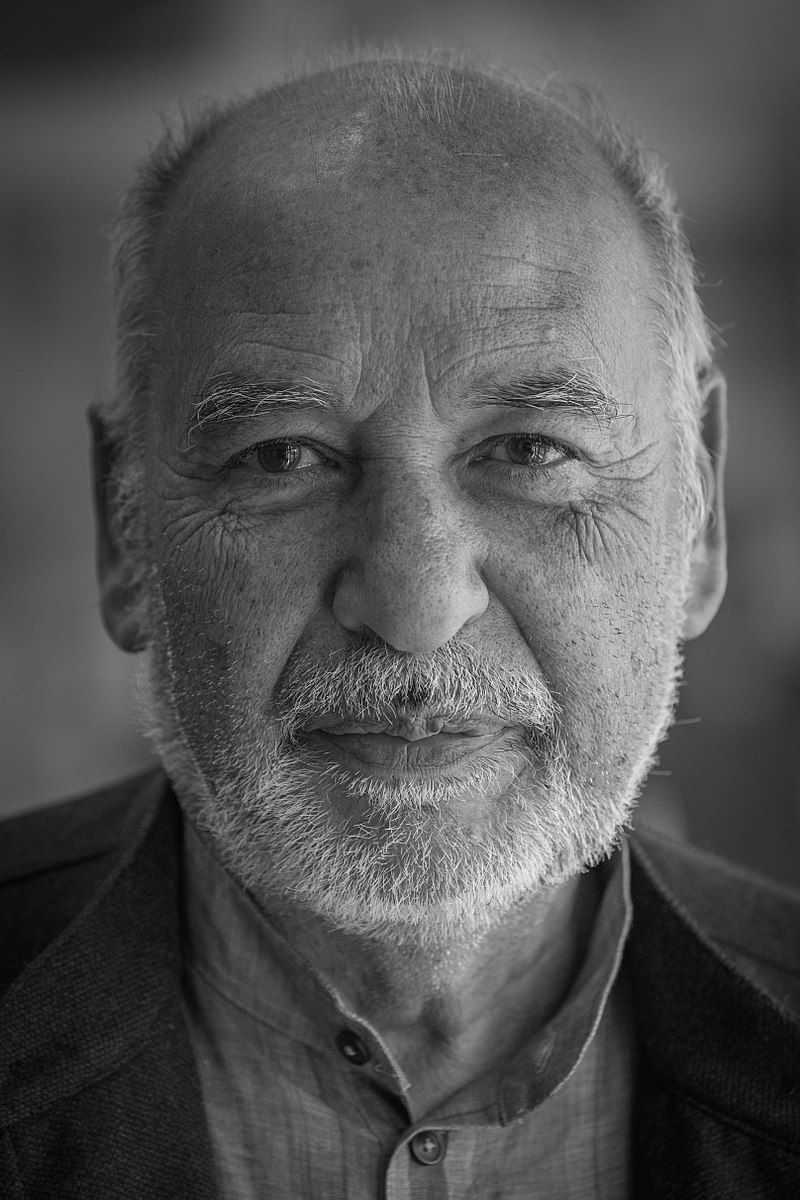

Tahar Ben Jelloun : La rue d’un seul

Cet écrivain mais également peintre depuis peu, évoque, dans Giacometti, la rue d’un seul, les liens entre l’œuvre du sculpteur et son Maroc natal. Ces sculptures font écho pour lui à l’une de ses rues les plus étroites, qui semble faite pour accueillir les personnages de l’artiste. Pour Tahar Ben Jelloun, les statues de Giacometti rappellent la détresse des réfugiés, de tous les blessés de la vie, des victimes des guerres.

Tahar Ben Jelloun : La rue d’un seul

Editions Gallimard/NRF – 2007

La rue d'un seul

Il existe dans la médina de Fès une rue si étroite qu’on l’appelle «la rue d’un seul». Elle est la ligne d’entrée du labyrinthe, longue et sombre. Les murs des maisons ont l’air de se toucher vers le haut. On peut passer d’une terrasse à l’autre sans effort. Les fenêtres aussi se regardent et s’ouvrent mutuellement sur des intimités. Si une seule personne peut passer à la fois […].

En observant les statues de Giacometti, j’ai su qu’elles ont été faites, minces et longues, pour traverser cette rue et même s’y croiser sans peine. Il me semble même les avoir rencontrées, alors enfant. Le chien en bronze, si long, si maigre, rasait les murs, comme on dit, avec son horizontalité rigide et interminable, pendant qu’un homme filiforme marchait, la tête dépassant les terrasses, éclairées par une lumière forte.[…]

Giacometti ne pouvait être responsable de ce va-et-vient qui donnait à «la rue d’un seul» une animation soudaine aussi étrange qu’une hallucination. Car ces êtres de bronze ou de plâtre étaient, chacun à sa manière en une singularité inaccessible, sortis de la nuit de l’extrême solitude pour rejoindre le territoire glacé des morts. Au moment du crépuscule, les statues me devenaient familières. Je me sentais proche de leur silence, plein de leur fierté inquiète. Je me glissais parmi elles et je rasais les murs. Je me suis vu chat, chien, tête minuscule au bout d’une tige. Je me suis perdu. J’ai eu froid. La rue devint sombre. Je ne voyais plus rien. Mes mains touchaient les jambes, le dos, les doigts d’un métal presque humain. Je sus qu’un air d’éternité était descendu sur cette rue et couvrait ces êtres d’un immense linceul de silence.[…]

Attiré par les ombres épaisses de la nuit, je quittai la terrasse et me mêlai aux statues. […] Je me rappelais l’histoire de la statue aveugle qui, des siècles après avoir été sculptée, se réveilla et poursuivit un couple d’amoureux à travers les champs.

Les statues dormaient. Elles étaient inanimées, mais pas mortes. Mes mains passaient sur le bronze, essayant de reconnaître un visage familier, une nuque connue, un regard proche. Je fus saisi d’un malaise. Ce n’était pas la peur mais un étonnement trop intense, avec pour une fois une certitude. La solitude a un visage travaillé par des mains très humaines, ce visage n’est pas un masque, il est cette tête où vit un regard au bout d’une tige qui se donne comme un corps détaché de tout, avec des jambes si hautes, faite pour marcher éternellement jusqu’à rencontrer un autre visage dont l’expression est celle de la stupeur, une expression familière où les solitudes se reconnaissent sans se faire signe. […] Cela, c’est la beauté. Ce n’est ni l’harmonie, ni la régularité des traits et des humeurs, ni la complaisance à l’égard de la lumière et de l’apparence bu bien-être.[…]

Depuis, que je sois dans le métro ou dans le train, que je sois dans la Médina de Fès ou à Marrakech, je suis à la recherche d’autres statues de Giacometti qui auraient investi des corps vivants, des mémoires brûlantes, des visages hallucinés.

« Quand je vais au Louvre aujourd’hui, la plus belle statue du monde me paraît insignifiante comparée à la vieille dame banale, mais si vraie, si authentique, qui est penchée dessus… »

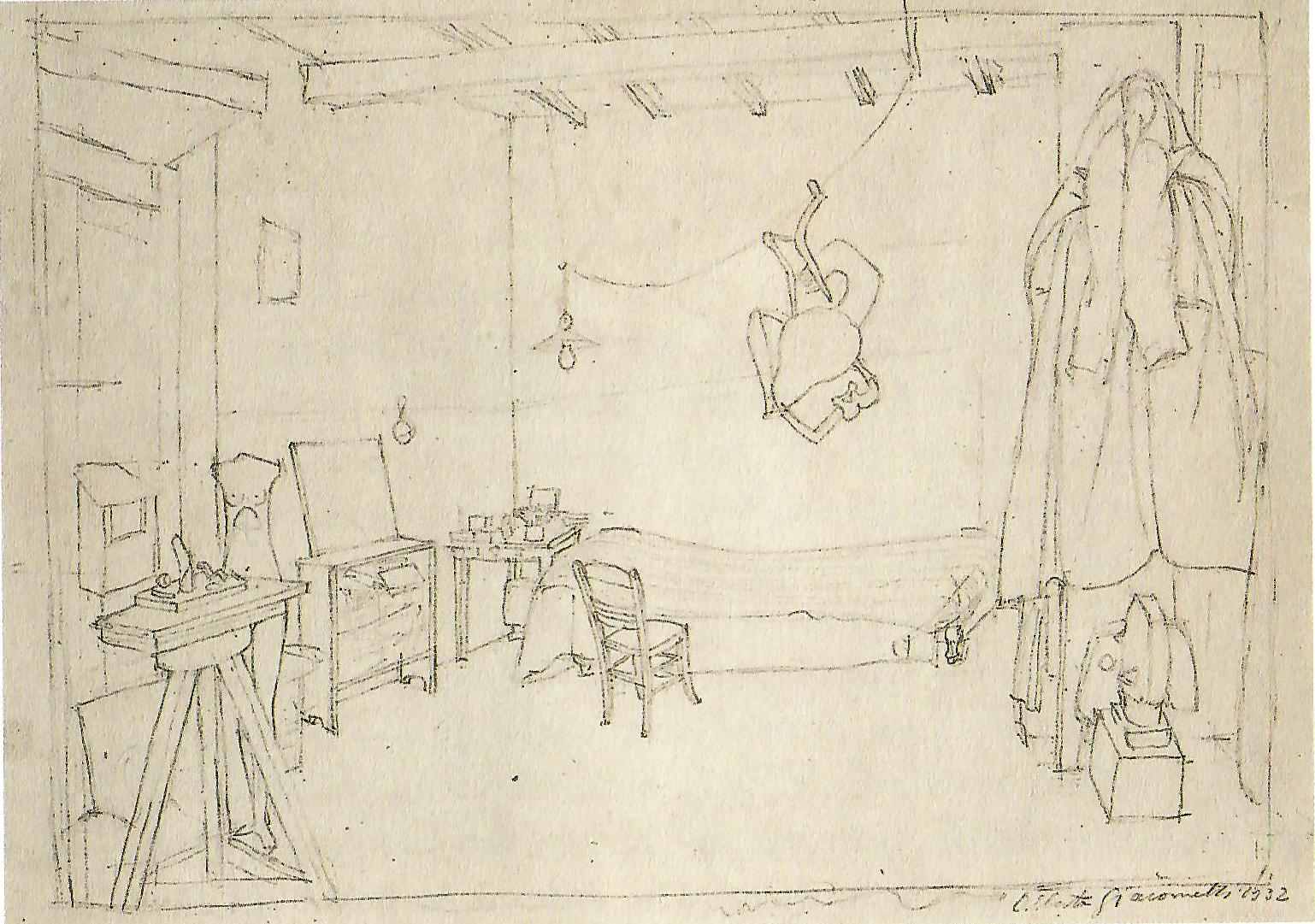

L’atelier parisien d’Alberto Giacometti

Le travail d’Alberto Giacometti est indissociable de son atelier parisien, tout à la fois atelier d’artiste et lieu de vie, dans lequel il a passé presque 40 ans de sa vie.

Tahar Ben Jelloun : Visite fantôme de l’atelier, Edition Gallimard/NRF – 2007

L'atelier parisien

Tel un souvenir d’enfance qui agrandit l’espace, l’atelier de Giacometti […] est une illusion, une chute dans le néant, un silence parmi les cris d’enfants qui sortent de l’école mitoyenne -un atelier qui ne se souvient plus. Supportant mal l’absence, il s’est replié sur ces objets qui ne servent plus à rien, une table, des pots, de vieilles bouteilles, des morceaux de bois, des bouts de choses. Des archives de la solitude et d’une nuit interminable. Loué par Giacometti en 1927, il ne l’a plus quitté jusqu’à sa mort. […]

Partout, les murs sont gris, fatigués, portant la couleur du deuil, couleur du rien. Dessus, en quelques endroits, des traces de dessin au crayon ou au fusain, des syllabes du temps qui a creusé des sillons dans cette sorte de caverne, de cave, de grenier ou simplement de trou rempli d’ombres. Il suffit de peu pour y voir apparaître soudain la silhouette de Giacometti qu’on devine penchée sur un tas de bronze, ses mains longues et larges travaillant la matière. On entend le bruit de la matière, le bruit du corps, la respiration et le souffle du corps. Tout ici est si exigu qu’on se demande comment il faisait, comment il s’arrangeait. Il devait sûrement ne pas trop bouger, se concentrer sur le travail et ne pas relever la tête. [Giacometti] se couchait parfois par terre, dans un lit de cendres. Comme Jean Genet, il ne se souciait pas du confort. Il lui était impossible de s’imaginer ailleurs que là, dans ce minuscule rez-de-chaussée où tout est vieux, tout est pauvre. Il avait besoin de ça pour créer des choses dont la puissance, la force, j’hésite à dire la beauté, lui faisait oublier ce lieu où l’on a du mal à respirer.[…]

Le plafond si bas de cet atelier est en vérité hors d’atteinte. La porte est étroite. Le passage entre la porte et la rue est étroit. Tout, ici, cherche l’issue. […] Il y a plus qu’une osmose entre le travail de Giacometti et son atelier, il y a une véritable identification comme s’il ne pouvait créer en dehors de cet espace où la pauvreté a élu domicile. […]

Diego est à côté, il prépare dans l’évier le plâtre pour le moule. Les deux frères se frôlent comme des fantômes, avec le bruit du papier froissé, bruit de rêves qui tombent, bruit sec, le bruit mat d’une phrase qui chute dans le néant. Ils se tiennent là tous deux dans une sorte de débarras, dont la pauvreté entretient une pénurie empoussiérée. C’est là que Giacometti dépose le travail dont il n’est jamais satisfait. Il le laisse à la poussière et au désordre, au silence et à la mort qui rôde autour de ce lieu. Tandis que Diego termine sa préparation, les sculptures semblent soudain ne plus tenir en place, elles s’en vont, l’une après l’autre, au bout de la rue ; on dirait qu’elles fendent l’espace telles des lames chargées d’âmes. […]

Les murs de l’atelier gardent les traces d’un feu disparu. Sur les vitres d’une fenêtre, Diego a déposé une matière blanche, sorte de pâte qui laisse passer la lumière. Mais Alberto avait-il besoin de lumière pour faire son travail ? Tout était dans sa tête, dans son âme, dans son corps. Il devait sortir ces personnages un par un, pour respirer, pour se sentir plus léger et pour ne plus être encombré de cauchemars. Toute sa vie, il lutta pour expulser de son corps ces autres corps qui s’y entassaient. La seule sculpture qui n’est pas sortie de ce grenier intérieur est celle de sa femme Annette. Un bonheur, une belle présence heureuse qui n’a jamais quitté son cœur. […]

La petite chambre collée à l’atelier est leur maison, leur chambre à coucher, leur salle à manger, leur salon où recevoir, avec la table de nuit, l’évier plein d’assiettes à laver, quelques affiches sur le mur, des bouts de chaise, un espace minuscule pour une utilisation maximum. Alberto, Annette et Diego sont assis là, parlent, se reposent, car le ciel a la même couleur que leur état d’âme, une tristesse qui tranche dans le vif, une lassitude que la nuit va perpétuer jusqu’à empêcher le sommeil.

« Dans cet atelier un homme meurt lentement, se consume sous nos yeux, se métamorphose en déesses… »

La mort d’Alberto Giacometti

Diego, le frère d’Alberto est auprès de lui quand celui-ci est près de mourir, il écrit :

« J’ai vu mourir Alberto, j’étais assis à son chevet, je lui tenais les mains. Alberto me regardait, ou plutôt scrutait les contours de mon visage, me dessinait des yeux comme il dessinait des yeux et transposait en dessin tout ce qu’il regardait. Il ne voyait pas un frère à son lit de mort, mais semblait chercher à comprendre comment était faite la tête du modèle qu’il avait devant lui. »

Grand poète et écrivain Charles Juliet a écrit sur de nombreux peintres. Ici il saisit au plus près les derniers instants d’un artiste déchiré.

Charles Juliet : Giacometti – Editions POL – 1995

La mort d'alberto Giacometti

Les dernières années, (il) ne peut plus s’attarder à regarder ces tableaux qu’il connaît tant… ce qui capte son attention, ce sont ces regards et ces visages auprès de lui… quand il était jeune, il n’appréhendait la vie qu’à travers l’art… « C’est épuisant cette nécessité de concentration totale. Tout tient à un fil. On est toujours en péril »…

Ne comprenant pas qu’on ait voulu lui cacher qu’il avait un cancer… qu’on ait voulu le laisser ignorant de l’approche de sa mort, le priver de cette expérience capitale… […]

ces sortes de « visions » qu’il a eues… l’être tout entier submergé par ce qui déferlait de sa source…

« Ce que je cherche, ce n’est pas le bonheur. […] Je travaille seulement parce qu’il ne m’est pas possible de faire autre chose »…

finalement une vie toute simple… une seule et même nécessité… un chemin qui après coup apparaît comme parfaitement rectiligne… rien d’autre que des visages, des regards, et quoi de plus émouvant… de plus bouleversant… des visages et des regards qui nous atteignent là où en nous s’enchevêtrent ces questions qui nous tenaillent… reparcourir ses doutes, ses crises de découragement et de désespoir…[…]

Son visage de la fin… creusé, raviné, érodé… son regard intense et lourd sous la paupière tombante… une indicible gravité… le visage d’un homme qui a fait face, vécu debout, parcouru sans hâte un long chemin… un visage de vieux sage… en décembre 1965, il est hospitalisé à Coire… il meurt le 11 janvier 1966… quelques heures avant de s’éteindre, avec une émotion des plus vives, il confie à la religieuse qui le veille : « Je deviens fou, je ne me reconnais plus, je n’ai plus envie de travailler. »

« Je deviens fou, je ne me reconnais plus, je n’ai plus envie de travailler. »

Les musiques utilisées dans ces trois épisodes sur Alberto Giacometti sont empruntées à l’album Breathless composé et interprété par Kenny G. – Editions Arista – 1992