Du livre de Mahmoud Darwich « Au dernier soir sur cette terre », comprenant le « Discours de l’Homme rouge » et de celui de Le Clézio « Haï », pourquoi ai-je eu envie d’extraire quelques passages qui me semblaient venir de la même souche inspiration ?

Et aussi pourquoi la littérature dans son ensemble nous renvoie-t-elle à des souvenirs ?

Pourquoi est-il bon et nécessaire, dans ces périodes confinées, d’élargir nos pensées ainsi que de faire trembler nos certitudes ?

Alors, après écoute, je vous laisse le choix d’aller plus loin…

Maud

J.M.G Le Clézio, « Haï« ,

Les sentiers de la création

Albert Skira Editeur

Haï - Extraits

I

La rencontre avec le monde indien n’est plus un luxe aujourd’hui. C’est devenu une nécessité pour qui veut comprendre ce qui se passe dans le monde moderne. Comprendre n’est rien : mais tenter d’aller au bout de tous les corridors obscurs, essayer d’ouvrir quelques portes : c’est-à-dire au fond, tenter de survivre.

Notre univers de béton et de réseaux électriques n’est pas simple. Plus on veut l’expliquer, plus il nous échappe. Vivre au-dedans, hermétiquement clos, en suivant les impulsions mécaniques, sans chercher à transpercer ces murailles et ces plafonds, c’est plus que de l’inconscience ; c’est s’exposer au danger d’être perverti, tué, englouti. Nous savons aujourd’hui qu’il n’y a pas de vérité ; il n’y a que des explosions, des métamorphoses, des doutes. Partir, nous voulons partir. Mais pour où ? Tous les chemins se ressemblent, tous sont des retours sur soi-même.

Alors il faut chercher d’autres voyages. Le temps, l’espace, qu’est-ce que cela ? A chaque seconde nous découvrons dans le spectacle de notre présent, de notre familier, les abîmes de l’avenir, de l’éloignement. Les doutes vont vite, ils vont beaucoup plus vite que les exploits techniques. Au bout du paysage de l’avenir, au bout de ces routes de ciment, de ces ponts suspendus, de ces dédales des villes, de ces dessins de fils et de transistors, il y a peut-être encore ce même pays, inconnu, ce pays vieux de millions d’années, sombre, pénétré de solitude et de mystère, ce pays muet et hautain où le langage humain n’est encore qu’un tressaillement presque imperceptible, ce pays si terriblement vaste, si vivant que les choses les plus inertes battent comme des cœurs et vibrent comme des cerveaux, pays dépeuplé, pays légendaire, qui est en train de naître. Là, un jour, sans qu’on sache bien comment, on se trouve en présence des raisons premières, et l’on voit ce qui pourrait venir. On perçoit immédiatement comme si c’était écrit dans chacune de nos cellules, les mots et les dessins élémentaires qui signalent sans cesse.

Il faudrait parler de cette expérience comme on parle de la mer, par exemple. Elle était là, on la côtoyait tous les jours, on la regardait, on y pensait, mais on ne savait pas ce qu’elle voulait dire. Mais la mer, elle savait. C’était elle qui entourait les villes, elle qui organisait les pensées des hommes, qui réglait ses musiques, ses tableaux et ses poèmes. Et non pas l’inverse. Comment imaginer cela ? Quand on se servait des mots du langage, et qu’on les alignait sur la feuille blanche, on ne s’en doutait pas, mais ce qu’on alignait c’était des coquillages. Ce qu’on découvre alors, un jour comme cela, rien qu’en étant assis sur un rocher devant la mer, vous comprenez, c’est que l’expérience des hommes est incluse dans l’expérience de l’univers. Ça, c’est vraiment terrifiant, et en même temps délectable, parce qu’à ce moment-là, beaucoup de mots apparaissent, beaucoup de mots s’écroulent. Cela veut dire que le langage est une expression de l’univers, modifié par la bouche des hommes, un langage interprété en quelque sorte, dont l’original restera toujours sans traduction.

II

Les villes, les sociétés mécaniques, les rassemblements d’hommes, les rassemblements d’immeubles, les schémas de la science et les dictionnaires essayent de nous dire le contraire. Ecoutez-les, ils disent : le progrès, l’histoire, la conquête de l’univers. Ils disent : la fin de l’homme est dans l’homme, les raisons du langage sont le langage même. Les villes ne nous laissent pas le temps de savoir. Elles ont crevé leurs pièges, elles ont tissé leurs entrelacs de causes et d’effets.

C’est une des ruses des villes que de nous faire croire qu’elles sont éternelles. Elles veulent nous laisser penser qu’elles sont l’aboutissement des civilisations naturelles, qu’elles les expliquent. Mais la réalité est bien différente. Ce sont les civilisations primordiales des Indiens que recèlent cette science, ce sont elles qui connaissent les explications. Simplement, comme elles n’ont pas de murs ni de verrous, elles ne prennent pas les hommes au piège, elles ne les gardent pas.

Assez de verrous ! Assez de murs et des vitres, assez des ordres inaudibles donnés par quelques tyrans, du haut de leurs tours de contrôle ! Les remparts et portes se brisent, assez facilement. Les citadelles, les places fortes, les camps retranchés ne résistent pas longtemps. Ils explosent d’eux-mêmes, comme si tout à coup une main de forcené pesait sur le levier du détonateur. Les barrières de l’autonomie sont rompues. Les vieilles sordides barrières de l’âme, qui protégeaient l’esprit et le langage. Les propriétés privées sont violées, elles n’avaient rien à préserver. Les villes ne disparaissent pas ; elles étendent leur paysage de fer et de béton, elles recouvrent les plaines alluviales et les collines. Elles vont vite d’un bout à l’autre de la terre, elles tracent leurs dessins vieux de millénaires.

Mais ce ne sont plus les bourgs isolés, les hameaux, les villes saintes et les villes interdites. Tombouctou, La Mecque, Pékin, à quoi bon ? Non, voici peut-être le temps des villes nouvelles, où la force de la vie domine à nouveau le langage, où les hommes retrouvent l‘expérience terrestre, où les pensées, les dessins et les mots ne sont plus solitaires, semblables à de sales excréments séchés, mais comme les signes des Indiens : une incantation, une musique, une danse, auxquelles chacun obéit et que chacun invente.

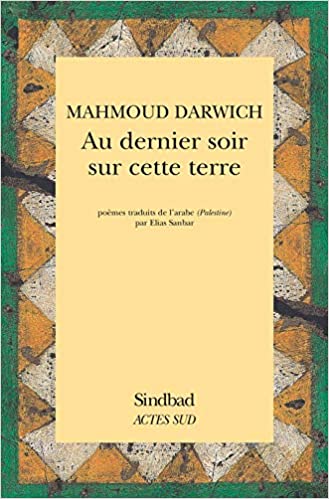

Mahmoud Darwich, « Au dernier soir de cette terre« ,

Editions Actes Sud, 1999

Au dernier soir sur cette terre - Extraits

Ainsi, nous sommes qui nous sommes dans le Mississippi. Et les reliques d’hier nous échoient. Mais la couleur du ciel a changé et la mer à l’Est a changé. O maîtres des Blancs, seigneur des chevaux, que requiers-tu de ceux qui partent aux arbres de la nuit ? Elevée est notre âme et sacrés sont les pâturages. Et les étoiles sont mots qui illuminent…Scrute-les, et tu liras notre histoire entière : ici nous naquîmes entre feu et eau, et sous peu nous renaîtrons dans les nuages au bord du littoral azuré. Ne meurtris pas davantage l’herbe, elle possède une âme qui défend en nous l’âme de la terre. O seigneur des chevaux, dresse ta monture qu’elle dise à l’âme de la nature son regret de ce que tu fis à nos arbres. Arbre mon frère. Ils t’ont fait souffrir tout comme moi. Ne demande pas miséricorde pour le bûcheron de ma mère et de la tienne.

II

Le maître blanc ne comprendra pas les mots anciens, là, dans les âmes en liberté entre le ciel et les arbres. Il est du droit de Colomb le libre de trouver les Indes dans n’importe quelle mer. De son droit de nommer nos fantômes, piment ou Indiens. Et il peut briser la boussole de la mer, qu’elle se redresse. Et il peut infirmer le vent du nord. Mais il ne pense pas que les humains sont semblables, tels le vent et l’eau, à l’extérieur du royaume des cartes. Qu’ils naissent tout comme l’on naît à Barcelone, mais en toutes choses adorent le dieu de la nature et n’adorent pas l’or. Et Colomb le libre quête une langue qu’il n’a pas trouvée ici et il quête l’or dans les crânes de nos pères bienveillants. Et Colomb a obtenu autant qu’il lui plaisait de vivants et de morts. Pourquoi de sa tombe éternise-t-il l’extermination ? Et de nous ne demeurent que guirlande pour la désolation et plumes légères sur les vêtements des lacs. Soixante-dix millions de cœurs éclatés. Cela suffira et suffira pour que tu reviennes de notre mort, roi sacrés sur le trône du temps nouveau. N’est-il pas venu le temps que nous nous retrouvions, l’Etranger ? Deux étrangers en un même temps, en un même pays, comme se retrouvent les étrangers sur un abîme ? Pour nous, ce qui nous échoit, et pour nous votre part de ciel. Pour vous, ce qui vous échoit, et pour vous notre part d’air et d’eau. Pour nous, notre part de gravats, et pour vous, votre part de fer.

Viens que nous partagions la lumière dans la force de l’ombre. Prends ton bon vouloir de la nuit, et laisse-nous deux étoiles que nous enterrions nos morts dans la sphère céleste ; et prends ton bon vouloir de la mer et laisse-nous deux vagues pour la pêche ; et prends l’or de la planète et du soleil et laisse-nous la terre de nos noms et repars, chez les tiens, l’Etranger, et quête les Indes.